文 / VRAR星球 Zhuoran Xu

最近,央视新闻发布的一篇报道引人深思:

今年暑期,文旅消费持续升温,人工智能、元宇宙等新技术的赋能让文化新业态、产业新模式不断涌现。在杭州,南宋德寿宫遗址博物馆借助裸眼3D技术重现古代宫廷生活,让观众仿佛穿越时空;南京的《大梦·红楼》沉浸式展演,则通过数字光影和虚拟现实技术,带人步入亦真亦幻的太虚之境;更不用说重庆永川已经投入使用的亚洲最大虚拟拍摄系统,彻底改变了传统影视制作模式,为剧组省下了大量布景成本和等待时间。

AR赋能的动态画卷

这些沉浸式体验和先进技术的背后,其实是文旅、影视等行业正在加速拥抱VR/AR等前沿技术的体现。

而新技术推动文旅娱乐体验变革的同时,瓶颈也接踵而来:据央视新闻报道,虚拟技术的广泛运用催生了像VR应用开发工程师、3D建模师、交互设计师、虚拟场景策划等诸多新兴职业。相关数据显示,到2030年,我国对虚拟现实人才的岗位需求将超过680万个。

的确,要实现这些虚拟技术赋能的沉浸式体验创意,不仅需要文化底蕴,更需懂技术、善运营的人才。但从另一个角度来看,这样的复合型人才正是领域内极其缺乏的。举例来讲,当前国内的一些文旅大空间体验存在同质化严重的情况,急需创新,但人才缺口却成为了制约行业发展的最大瓶颈。

随着VR/AR技术向更多垂直领域渗透,市场对人才的需求也变得更加多元。

具体来看,当前市场上对虚拟现实技术人才的需求主要来自于三个赛道:

首先就是文旅文博赛道。今年1月,国务院办公厅印发了《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》(国办发〔2025〕2号),其中明确提出要支持各地打造超高清、沉浸式、互动式演艺新空间和数字展览新空间——前文提到的如德寿宫遗址博物馆裸眼3D体验、《大梦·红楼》沉浸式展览,或是与文旅结合的XR大空间体验都涵盖在其中。

政策的支持让这些以文化场所为主题的大空间体验如春笋般一批一批地涌现,据业内统计,今年上半年公开的大空间招标项目基本上都是文旅方向。那么这一方向需要的是哪些技术型人才呢?

能将历史文化与数字技术相结合的技术性人员就是首选。打造一场足够吸引人的沉浸式文旅体验,需要懂历史文化的故事讲述者作为内容策划;

同时,交互设计师也是必要的。现在很多大空间产品仍难以逃脱第三视角“纯看”的性质,笔者有幸体验过,其实只是多带了一个可以360度旋转视角的头显,实际上核心内容和以往看的文旅宣传片并无差别。在这种情况下,能设计游客与虚拟文物或场景进行互动就成为了急需的创新点;

另外需要的还有三维重建师这一类的技术人员。这一岗位需要精细化地复原遗址与文物,让游客能更沉浸真实地感受历史。例如报道中提到的德寿宫遗址博物馆,其中的沉浸式体验就是利用了AR、动态长卷、数字投影等技术,让文物"活起来",这样就需要大量既懂技术又懂文博的专业人才。

其二则是影视娱乐赛道。虚拟制片技术的成熟正在重塑传统影视创作模式,而相关技术人员的需求也在快速增长。

这里提到的虚拟制片是一种利用实时渲染、游戏引擎和可视化技术来改变传统影视创作流程的新型制作方法。它核心的理念是将后期特效制作前置到拍摄阶段,让导演、摄影师和演员能够在拍摄现场就看到最终的合成画面,仿佛真的身处那个虚拟环境中,我们可以把它理解为一种“所见即所得”的影片拍摄方式。它的特点就是能让创作变得更直观、更高效、更富创造性,能省去不少人力物力的额外消耗。

虚拟制片的工作现场

这种变革式的拍摄技术在真正实施的过程中,可能涉及XR、动作捕捉等技术,催生了LED设备工程师、虚拟拍摄系统工程师、数字制景地编师等新兴岗位。据达瓦(重庆)影像科技有限公司副总裁陈亮介绍,这些岗位还需要同时具备数字资产制作、设备调试和系统维护的能力,同样也是需要具备多方面技术能力的复合型人才。

第三,当前行业对于硬件与底层技术的需求也是持续存在的。目前,用户体验层面的两大关键挑战——头显设备带来的晕动症和重量压制仍然存在,要解决这些问题,就要求硬件团队在光学方案、材料科学和人体工学设计上不断突破,也就需要更多精通光学、传感器融合、软硬件协同优化及轻量化设计的底层技术研发人员。

总的来看,从技术开发到内容创作,虚拟现实行业正在呼唤更多“架构师”型人才——他们不仅要掌握Unity/UE引擎、建模、美术设计等技能,还要具备跨界的视野,能够将技术、艺术与具体应用场景有机结合起来。

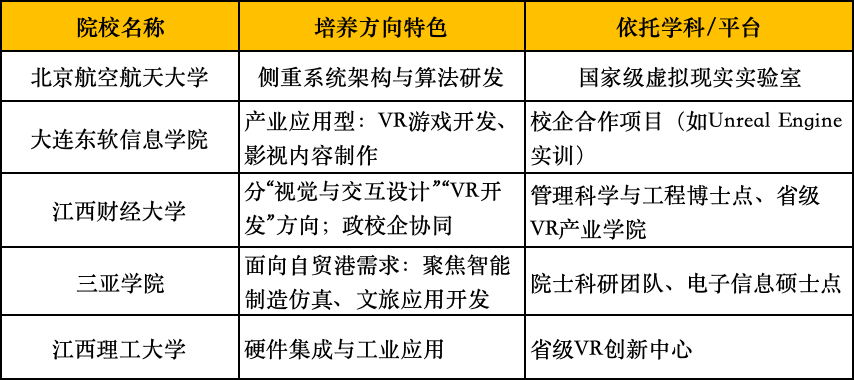

面对这种新行业带来的新人才需求,国内高校也正在通过开设新的专业、产教融合等方式探索人才培养新路径。今年,教育部新增设的29个普通本科专业中,有近四分之一瞄准了数字文化产业新赛道,如数字戏剧、数字演艺设计、智能影像艺术、虚拟空间艺术等。目前,全国已有39所高校开设了虚拟现实方向的本科专业(2020年教育部首批审批),代表性院校及特色方向如下:

而这些专业所涉及的课程,也大多数与前文提到的、虚拟世界的搭建有关,例如Unity物理引擎基础、Unity组件应用、VR交互设计技术、VR模型建模技术、VR程序开发与设计、Unity虚拟现实系统开发、虚拟现实硬件使用拍摄、UI界面设计等,未来的就业前进可能涉及VR开发、游戏开发、三维建模、场景设计、特效设计、文化传媒、交互设计、虚拟仿真等领域。

为实现人才培养与产业需求无缝对接,部分院校还与企业开展深度合作。央视新闻的报道中提到,重庆城市职业学院结合本地数字产业特点,与企业共建了虚拟现实技术应用、数字媒体技术等"订单班"。该校创意设计学院数字媒体技术专业负责人陈德丽表示:"企业老师到我们学校来,跟我们的老师共同商讨人才培养方案。从大一开始就对应课程,大二时引进企业行业标准,大三时学生可以到企业进行在岗实习。"

高校这种从专业设置到培养模式的革新,也正在逐步适应数字文化产业升级对人才的新需求。

如果说,5G、人工智能、元宇宙、虚拟现实等新一代信息技术催生了新一代的职业需求,那么随着技术的不断发展,尤其是AIGC技术的加入,虚拟现实行业的岗位必然还会经历快速的进化。

AIGC,简单来说就是AI生成内容。去年开始,国内外各大AI大模型层出不穷,这些AI内容生成工具的普及也正在改变传统工作流程,降低了基础操作门槛,同时对创意和审美能力也有了更多的要求。

在这种趋势下,生成式AI动画制作员等新职业也应运而生。今年,人社部新增的17个新职业中,动画行业就包括了"生成式人工智能动画制作员"和"生成式人工智能系统测试员"。这些岗位需要既懂动画制作又擅长使用AI工具的新型人才。据爱奇艺永川文创产业园运营经理蒋达彬透露,随着《哪吒》等国产动画的爆火,行业对制作人员的需求量特别大,预计到2029年动画产业总产值将达4700亿元。

《哪吒》的后期制作,图源:哔哩哔哩

爆火的生成式AI动画制作能为虚拟现实世界提供更强大的内容填充,而虚拟现实的沉浸式空间也能为AI生成式动画提供展现和交互的平台,这种“赋能”与“被赋能”的共生式关系,也让掌握这些技术的人成了虚拟现实应用领域重要的人才来源。

680万人才缺口既是挑战,也是变革传统人才培养模式的一个机遇。虚拟现实技术和AIGC技术的加入,让传统的单一型技术人才不那么“吃香”了。换句话说,在“内容、科技、运营”等需求交融的当下,谁能率先突破“复合型”人才需求的大门,谁就能在虚拟与现实融合的时代浪潮中占据主导地位。

对于个人而言,你认为现在是投身这个充满机遇行业的最佳时机吗?

商务合作:13146398132

媒体合作:13341147250

爆料投稿:editor@vrarworld.cn

版权声明:本文为VRAR星球原创,任何单位及个人未经授权不得转载,否则将依法追究侵权责任。

如需转载请联系13341147250 / editor@vrarworld.cn 申请授权,转载时请注明来源并保留VRAR星球原文链接。

本文部分图片及视频来源于互联网,如涉及侵权请联系我们删除。